日本にいるシラタマモ属はシラタマモのみです

特徴

皮層をまったく持たない。

托葉冠は一列、小枝と対生。

無性生殖用の球状体を仮根部に付ける。

皮層を持たないので、シャジクモ Chara braunii に見た目がよく似ていますが、もちろん属がちがうのですから細かく見るとだいぶちがいます。ここではシャジクモと比較しながら説明します。

だいぶひょろりんとして一見フラスコモ風にも見えますが、もちろん小枝は分枝してません。

こんなひょろひょろっとしたシャジクモも結構ありがちかと。

(写真のシラタマモは屋内の水槽で飼っているせいもあり、野外のものよりさらに細長いかも)

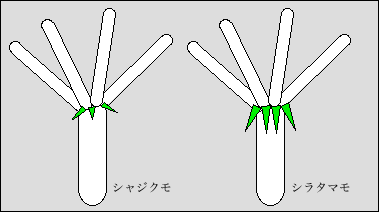

托葉冠(たくようかん)

たぶんこれがシャジクモ属との最大のちがいかと。

シャジクモ属では小枝の各枝の間に托葉冠が出ます(互生:ごせい)。

シラタマモは各枝の真下に托葉冠が出ます(対生:たいせい)。そして長く(1mmぐらい)伸びます。

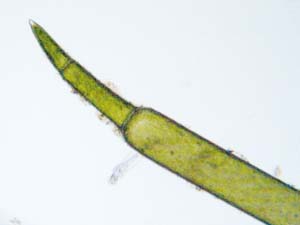

小枝(しょうし)先端

シャジクモは左のように小枝先端に冠状に小さな細胞がいくつも集まっていますが、シラタマモの小枝先端は右のように1〜2細胞がひとつながりです。

C.corallinaの仲間のように先端に1細胞だけちょこんと付くのとも違います。

結実枝(けつじつし)

シラタマモには穂状になった結実枝(生殖器を付ける枝)ができます。シャジクモ属は結実枝をつくることはありません。

先端が結実枝ってことで。

先端が結実枝ってことで。

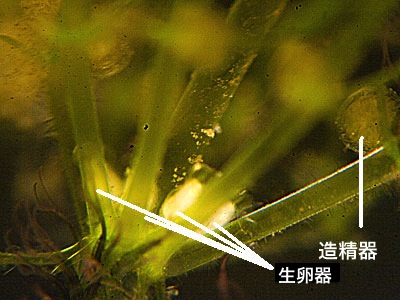

生殖器

造精器は小枝の第1節か第2節に単生。

生卵器は小枝基部に群生または小枝第1節に単生か双生(?)。

シャジクモは基部には付けません。C.corallina(オウシャジクモ)の仲間と似ていますが造精器が小枝基部に付かないところが違います。

雌雄が同じ節に付く時は造精器が上で生卵器が側生すると日本淡水藻図鑑にはあるのですが、実際に付いたのを見てみると生卵器が上でした。

某専門家に問い合わせたところ、別の文献ではL.succinctumは雄が上だったり下だったり、横についたりしているそうです。

造精器 小枝第1節に単生してますね

造精器 小枝第1節に単生してますね

上の生卵器は若いですが成熟してくるとこんな感じ。中の卵胞子が黒くなっています。

さらに熟したもの。ぷっくりふくらんで、らせん細胞が白くなってきて、小冠が外れて卵胞子が見えています。

ブルーベリーみたい?

ブルーベリーみたい?

日本淡水藻図鑑には卵胞子は「普通石灰質の殻に包まれ」とあり、らせん細胞が石灰化して固くなり、卵胞子をおおったままなのだろう。また、小冠が外れて大きく穴が開くのは芽を伸ばすためなのだろうと解釈しています。

卵胞子

水槽の底土表面から回収してみると、らせん細胞が無いものも結構あります。

左が藻体から落ちたてで、真ん中は落ちてから時間が経ってらせん細胞の中身が無くなったものだと思ってますが、、、 右はらせん細胞が無いもの

上の卵胞子はシルエットになってるので追加です。

シャジクモ属の卵胞子と同じく葉巻型、シャジクモの卵胞子(下参照)より細身でらせん縁が多い。

ちなみにシャジクモは

生卵器が熟してくると、らせん細胞がオレンジになったり、壊れてきたり

生卵器が熟してくると、らせん細胞がオレンジになったり、壊れてきたり 藻体をバットに入れて放置し、落ちた卵胞子を集めるとこんな感じ

藻体をバットに入れて放置し、落ちた卵胞子を集めるとこんな感じ

球状体

シラタマモは藻体の基部に白色の球体が2〜4個集まったものをつけ、 これで増殖します(だから白玉藻)。シャジクモにはそういうものはありません。

左は4個以上あるけどね。

顕微鏡で見るとこんな感じで中の粒々がきらきらしてますが、肉眼だと真っ白でした。

海に近い、かなりの塩分を含んだ水に住みます。

生息地は徳島県出羽島のみで天然記念物に指定されていますが、近年千葉県や沖縄県などで発見されています。