2020年、中庭に「ビオトープ」のある高校に異動になりました。生物室前の池がザリガニ池なのにうんざりして、こんなもんにうっかり手を出したら大変なことになると逡巡したのもつかの間、その年の春からザリガニ駆除を始めてしまいました。対ザリガニで勝機ありと考えた理由は2つ。

1:他から隔離された小さい池で、個体数は限られ、ヒトによる以外は新規の移入は考えなくてよさそう。

2:水源は井戸からポンプで汲み上げた水のみなので、最終手段として、完全に干し上げてリセットすることが可能

そして丸3年。やはり(最終手段を使わない限り)ザリガニに勝つのは並大抵のことではないと実感しています。3年間で約1万2千匹駆除して、池をのぞけばあちこちでザリガニがぴょんぴょん・うろうろしている→昼間少し見る限りではザリガニはいないようにみえる、というところまで持ち込みましたが、いまでも夕方小型のカゴ網を5つセットすると翌朝は大型個体が1匹・小さいのが数匹は捕獲できるかなあという位にはいるわけで、捕獲をやめれば1年で元の木阿弥でしょう。

朝日新聞デジタルで「外来種対策は、9割を捕まえてからが9割とも言われる」なんて書いてあるのを見て、うへえと思ったり納得したり。

救いは敵が合体する(共食いする)生き物であること。動物系の食べ物がザリガニ自身である状態であれば、小型の個体を大型の個体が駆除してくれて、こちらは少数の、肉食性が増した、捕まえやすい大型個体を主なターゲットとすることが出来ます。うまくいけば冬の初めに、生まれてまもない個体しかいない状態になり、冬には1~2ヶ月ポンプを止めて底をさらっているので、その時に全滅、なんていうファンタジーな事態もありうるか、、、(さっさと半年ポンプ止めてリセットしちまえよ、、、とも思う)。

駆除を始めた頃は底土がヘドロ状で一見何も生えていない状態だったのですが、ザリガニの数が減ってきたせい?で2022年夏以降は糸状藻が繁茂するようになっています。やはり無事ザリガニを駆逐したら、次は生産者&様々な生物の居住場所として沈水植物を入れねばならんわけで、とすればやはりエビモかササバモでしょうか、いやいや繁茂し過ぎたら邪魔なのでまずは車軸藻がいいんじゃないかと我田引水。

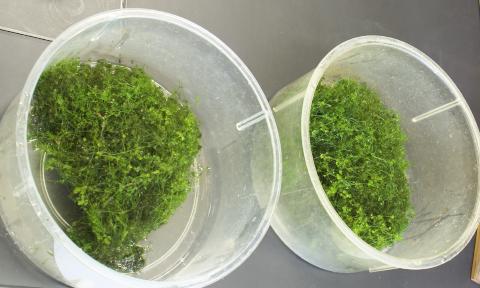

先を見据えて(いやその「先」には私はもうここに居ないじゃんと思いつつ)ちょっと感触を得ておかないとねといいわけをして、オトメフラスコモを試験的に移植しています(2022年〜 )。

2022年

3月24日に移植 (水槽は直径30cm)

(水槽は直径30cm)

2023年

(3月30日)

(3月30日)

(3月30日)

(3月30日)

(4月5日 6日後 元気な様子 いけるかも)

(4月5日 6日後 元気な様子 いけるかも) (4月14日)

(4月14日)

(4月20日)

(4月20日)

(4月28日)

(4月28日)

結局、駄目ということにはなりましたが、去年の1週間後と同じ感じになるまで4週間近くかかりました。この1年でさらにザリガニが減ったせいと思いたい。気を良くして、次回投入分は60cm水槽にて準備するつもりでいます。

2024年

60cm水槽での培養に失敗。春は諦めて9月末に前年と同量程度の投入となりました。1週間は何とか持ちましたが2週間で壊滅。もう少しもつだろうと思っていたのですが、、、。また来年に持ち越しです。

ちなみにアメリカザリガニの年間捕獲個体数は2022年約5400匹から2023年には約2600匹に半減しましたが、2024年は約6100匹。捕獲個体数だけでは何とも言えませんが、厳しいですね。低密度になっているのは確かだと思いますけど、、、。

2025年

ビオトープにオトメフラスコモを植える話に乗ってくる生物部員はいないかなぁ〜なんてことを考えているうちに春は過ぎ、夏休みも近づいてから植えることを考え始めました。今まではいったん井戸のポンプを止めて水位を下げてから長靴で池に入って植えていたのですが、春と違って水をいったん止めると水温が上がりすぎてメダカが全滅などという事態になるのが怖く、水位はそのままで橋の上から投入することにしました。

今年の60cm水槽はそれなりによい状態。30cm円形プラ水槽2杯分(一応)を投入して上から赤玉土を5Lかけました(7月22日)。

赤玉土をかけたのは、今まで一応底土を掘って植えていたのでその代わりということで。それから今年は定着する可能性がそれなりにあると読んだので、仮根を伸ばすために、、、。作業をしてから、60cm水槽の中で鉢植えで育てて鉢ごと植えた方が良かったんではないかなどと考えましたが後の祭り。

(8月8日)

(8月8日)

これは耐えているというより群落を作りつつあるのでは? と、思ったのもつかの間、1ヶ月後には、「何とか耐えている」状態になり、1ヶ月半はもったけど2ヶ月はもたんかったです。

とはいえ、今までで一番長持ちしたのは確かですし、赤玉土をのせたのが先走りすぎだったかもしれないし、捕食されて無くなったというよりは夏場の富栄養化・底質が腐った状態・糸状藻との競争に耐えられなかったのかなと(思うことにしたい)。

この冬は(去年パスした)かい掘りをして、状態のよい春に再チャレンジです。